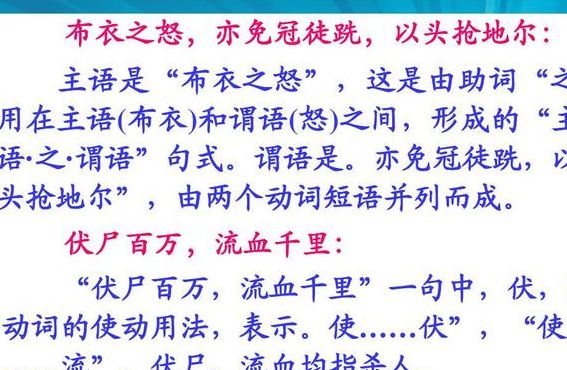

布衣之怒亦免冠徒跣以头抢地耳翻译成现代汉语是什么意思?

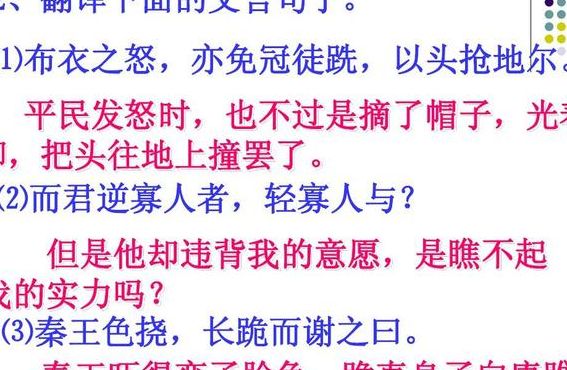

“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳”的意思是平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。这句话使用了直译的方法翻译。所谓直译,是指紧扣原文,按原文的字词和句子进行对等翻译的方法。

意思是:平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。出处:战国 刘向 战国策卷二十五——魏四《秦王使人谓安陵君》原文:秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。

布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔的意思:平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。

意思就是:平民发怒,也不过就是摘掉帽子光着脚,把头往地上撞罢了。其实是在说老百姓发怒时候的举动也就这样了,没有统治者残忍。

布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳的翻译?

1、“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔”的翻译是:通平民发怒,也不过是摘掉帽子光着脚,用头撞地罢了。“徒跣”的意思是“光着脚”如果只是“徒”,那就是“光着”的意思。

2、“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳”的意思是平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。这句话使用了直译的方法翻译。所谓直译,是指紧扣原文,按原文的字词和句子进行对等翻译的方法。

3、意思就是:平民发怒,也不过就是摘掉帽子光着脚,把头往地上撞罢了。其实是在说老百姓发怒时候的举动也就这样了,没有统治者残忍。

4、平民百姓生气的话,也不过是扔了帽子,拖了鞋子,用头撞地以发泄怒气。

“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”的意思是什么?

1、民发怒,也不过就是摘掉帽子光着脚,把头往地上撞罢了。但安陵却凭借方圆五十里的土地幸存下来的原因,只是因为有先生您啊![布衣]平民 [亦免冠徒跣,以头抢地耳]也不过是摘掉帽子,光着脚,用头撞地罢了。

2、“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳”的意思是平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。这句话使用了直译的方法翻译。所谓直译,是指紧扣原文,按原文的字词和句子进行对等翻译的方法。

3、应该是:平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。出自:出自战国策卷二十五——魏四《秦王使人谓安陵君》,是个谋事劝诫一个皇帝时皇帝反驳说的。

4、平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。

“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳”怎么翻译

民发怒,也不过就是摘掉帽子光着脚,把头往地上撞罢了。但安陵却凭借方圆五十里的土地幸存下来的原因,只是因为有先生您啊![布衣]平民 [亦免冠徒跣,以头抢地耳]也不过是摘掉帽子,光着脚,用头撞地罢了。

平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。

“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳”的意思是平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。这句话使用了直译的方法翻译。所谓直译,是指紧扣原文,按原文的字词和句子进行对等翻译的方法。

所以称布衣。亦免冠徒跣(xiǎn),以头抢(qiāng)地耳:也不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。徒,光着;抢,撞。布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

原文:秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

布衣之怒,亦免冠徒跣以头抢地尔是什么意思

1、“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔”的翻译是:通平民发怒,也不过是摘掉帽子光着脚,用头撞地罢了。“徒跣”的意思是“光着脚”如果只是“徒”,那就是“光着”的意思。

2、节选自《唐雎不辱使命》:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔”。意思是平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。

3、“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳”的意思是平民的发怒,不过是摘下帽子,光着脚,拿脑袋撞地罢了。这句话使用了直译的方法翻译。所谓直译,是指紧扣原文,按原文的字词和句子进行对等翻译的方法。

“布衣之怒,流血五步”是哪一篇文章里的

出自文言文 《唐雎不辱使命》部分文章供你参考 秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。

出自先秦刘向所作的《战国策·魏策四》中的一篇史传文《唐雎不辱使命》第三段,原文选段如下:秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。

语出《唐睢不辱使命》。原文是:天子之怒,浮尸百万,流血千里。布衣之怒,流血五步,天下缟素。译文:这是秦王假意欲以五百里地换取唐睢所在的安陵,唐睢对秦王说的。