静电现象的原理是什么

1、静电现象是在物体运动过程中,由于电子从一个物体转移到另一个物体,从而在两个物体上分别积累正负电荷。 当电荷积累到一定程度,即达到高电压状态时,电荷会通过空气或其他介质放电,产生静电现象。

2、根据原子物理理论,物质在电中性状态下,由于不同物质原子的接触产生电子的得失,使物质失去电平衡,从而产生静电现象。物质由分子组成,分子由带负电荷的电子和带正电荷的原子核组成。在正常情况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负电荷平衡,因此对外不显电性。

3、微观层面上,根据原子物理学的理论,物质在电中性状态下处于电平衡。当不同物质的原子相互接触时,电子的得失会导致物质失去电平衡,从而产生静电现象。所有物质都是由原子构成,原子的基本结构包括质子、中子和电子。质子被定义为带正电,中子不带电,而电子带负电。

静电是怎么形成的?原理是什么?

静电产生的三种方式:摩擦。感应。传导。静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。摩擦:任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。

静电的形成与原理: 静电的形成:静电是一种电荷处于静止状态的现象。在日常生活中,尤其在干燥和多风的季节,人们经常会遇到静电现象。例如,晚上脱衣睡觉时,可能会听到噼啪声并看到蓝光;早上梳头时,头发可能会因静电而“飘”起来。这些现象都是由于物体之间的接触和分离导致的静电产生。

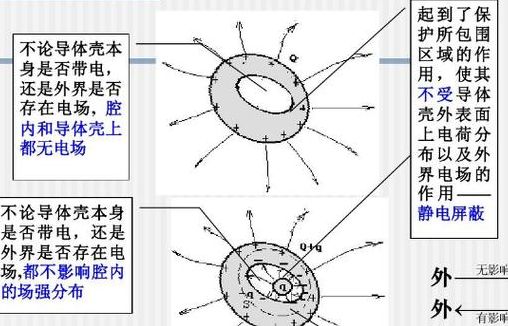

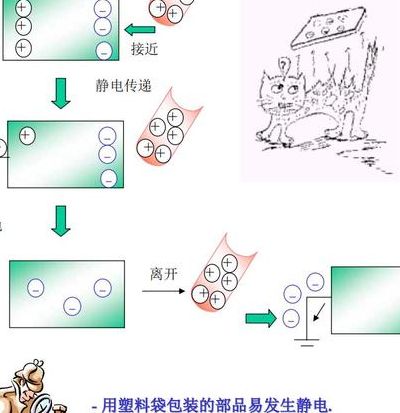

静电产生的三种方式及原理:摩擦:任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。感应:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负电子就会转移。

摩擦起电:当两种不同的材料相互摩擦时,由于电子的转移,一种材料会失去电子而带正电,另一种材料则会获得电子而带负电。 静电感应:对于导电体来说,当它处于电场中时,电荷会重新分布。正电荷会向电场的负方向移动,而负电荷会向正方向移动,从而在导电体表面形成静电荷。

摩擦是导致静电产生的常见方式,但非摩擦方式,如感应、热电、压电效应也可能产生静电。 不同材质的物体接触后分离,通常会产生静电。绝缘性越强的材料,越容易积累静电。 空气中的原子也会导致静电产生,因此静电现象在日常生活中无处不在。

静电的原理是什么?

摩擦是导致静电产生的常见方式,但非摩擦方式,如感应、热电、压电效应也可能产生静电。 不同材质的物体接触后分离,通常会产生静电。绝缘性越强的材料,越容易积累静电。 空气中的原子也会导致静电产生,因此静电现象在日常生活中无处不在。

静电是由点电荷之间的静电力产生的,这种力在氢原子内部非常强大,远超过万有引力。 静电感应是导体在电场影响下,表面出现正负电荷的现象。当带电体移开后,导体上的电荷会消失。 静电对人体可能产生干扰,影响心肌电生理过程和心电传导。

摩擦和电磁感应的综合效应。当两个不同物体相互接触时,一个物体可能因失去电子而带上正电,另一个物体则可能因获得电子而带上负电。若在分离过程中电荷难以中和,电荷积累使物体带上静电。在日常生活中,如从物体上剥离塑料薄膜、脱衣服等行为,都可能导致静电的产生。

生活中的静电原理是什么

1、摩擦和电磁感应的综合效应。当两个不同物体相互接触时,一个物体可能因失去电子而带上正电,另一个物体则可能因获得电子而带上负电。若在分离过程中电荷难以中和,电荷积累使物体带上静电。在日常生活中,如从物体上剥离塑料薄膜、脱衣服等行为,都可能导致静电的产生。

2、静电的产生通常涉及物体之间的接触和分离。例如,当塑料薄膜从物体上剥离时,就会产生静电,这是一种常见的“接触分离”起电现象。 在日常生活中,脱衣服时产生的静电也是由于“接触分离”造成的。实际上,不仅固体和液体, even 气体也可以因为接触分离而带电。

3、静电产生的三种方式:摩擦。感应。传导。静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。摩擦:任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。

4、摩擦起电:当两种不同材质的物体相互摩擦后分离,便可以产生静电。 静电感应:对于导电材料来说,由于其表面的电子能够自由移动,当置于电场中时,电子会因同性相斥、异性相吸的原理而转移,从而产生静电。 电荷传导:对于导电材料,其表面的电子能够自由流动。

5、静电的形成与原理: 静电的形成:静电是一种电荷处于静止状态的现象。在日常生活中,尤其在干燥和多风的季节,人们经常会遇到静电现象。例如,晚上脱衣睡觉时,可能会听到噼啪声并看到蓝光;早上梳头时,头发可能会因静电而“飘”起来。这些现象都是由于物体之间的接触和分离导致的静电产生。

6、静电的产生源于物体之间的接触和分离。例如,在剥离塑料薄膜或脱衣时,都会观察到静电现象。这种现象不仅限于固体,液体和气体也可能因为接触分离而带电。 物质由分子构成,分子由带负电的电子和带正电的质子组成。在正常情况下,原子的质子数与电子数相等,因此整体上不显示电性。

静电是有什么原理引起的

静电产生的三种方式:摩擦。感应。传导。静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。摩擦:任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。

外界作用,如摩擦或能量形式的转换,可能导致原子正负电荷失衡。 摩擦是导致静电产生的常见方式,但非摩擦方式,如感应、热电、压电效应也可能产生静电。 不同材质的物体接触后分离,通常会产生静电。绝缘性越强的材料,越容易积累静电。

静电的产生源于物体之间的接触和分离。例如,在剥离塑料薄膜或脱衣时,都会观察到静电现象。这种现象不仅限于固体,液体和气体也可能因为接触分离而带电。 物质由分子构成,分子由带负电的电子和带正电的质子组成。在正常情况下,原子的质子数与电子数相等,因此整体上不显示电性。

摩擦和电磁感应的综合效应。当两个不同物体相互接触时,一个物体可能因失去电子而带上正电,另一个物体则可能因获得电子而带上负电。若在分离过程中电荷难以中和,电荷积累使物体带上静电。在日常生活中,如从物体上剥离塑料薄膜、脱衣服等行为,都可能导致静电的产生。

静电产生原理:静电是由于物体间的电荷转移而产生的。当两个物体接触并分离时,电子可能会从一个物体转移到另一个物体,导致它们带电。在干燥的室内环境、穿着化纤衣物等情况下,很容易因为摩擦产生静电。当身体带电累积到一定程度时,就可能感受到静电的冲击。