网络舆情监测员的就业前景怎么样?

就业方向:传媒类机构:媒介信息监测、信息调查、信息分析、信息发布、舆情信息监测、舆情信息引导、政策宣传。

就业前景,网络舆情监测员的舆情分析报告编写的好,后期可以做文案编辑方向发展或者是数据分析师,就业前景大,薪资待遇可观。

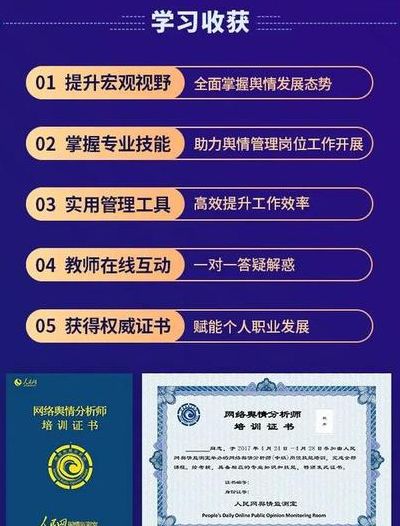

为顺应新时代新阶段的发展要求,提升各系统、各单位的管理者及从业者在舆情分析、研判、应对、处置与治理工作等方面的能力,从2021年开始至今已举办多期网络舆情分析师职业技能培训班,2023年继续开设高级培训班。

这个专业的就业前景个人感觉可大可小。大的说比较好转行,从舆情监测到数据收集,这个是很多公司和企业都需要的,就业面很广。

还不错。工资高,员工月工资5000到5500元。福利好,公司给员工缴纳五险一金,有交通补贴,餐补。工作轻松,每天工作8个小时,有节假日,上六休一。

舆情监测员的开发空间非常大,而且出身在正经科班级舆情的毕业生涉及统计、逻辑、通信、心理学、社会学和其他多种学科,对数据非常敏感,对新闻和舆情的把控要敏锐。

大数据时代网络舆情管理变革探讨

1、大数据时代网络舆情管理面临的新形势 大数据意味着人类可以分析和使用的数据大量增加,有效管理和驾驭海量数据的难度不断增长,网络舆情管理面临全新的机遇和挑战。

2、大数据时代的网络舆情态势感知办法 网络舆情态势指的是那些突然发生的事件,在传播过程中的传播路径、传播声量、传播情感、传播趋势等的统称,是网络舆情引导应对的关键。

3、其次,高校间应加强舆情管理的交流沟通,分享各自的舆情治理之道,真正做到大数据时代的舆情协作共享机制,构建起大舆情的格局。

4、大多数舆情监测工具仅提供中文,少数提供英文版本,对于使用少数民族语言开办的网站、论坛、微博等则缺少支持,对这类网站乃至境外网站的监测存在较大困难甚至疏漏。

怎样考取人社部CETTIC网络舆情分析师资格证书

1、西安政考中心。西安舆情分析师证书是需要个人前往考试的,考试的地点是西安政考中心,需要提前报名。

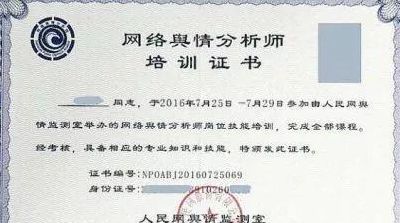

2、年9月,人力资源和社会保障部将网络舆情分析师正式纳入CETTIC职业培训序列,授权人民网舆情监测室负责全国网络舆情分析师的培训和考核工作。

3、据介绍,参加培训并考试合格者可以获得人社部颁发的人社部CETTIC证书——《网络舆情分析师职业培训合格证》。吴凯介绍,持“网络舆情分析师”职业培训证书可以作为从事此行业的凭证。

4、增强求职和职业发展竞争力 网络舆情管理是当前的热门职业,通过接受舆情分析师培训并获得相关证书,可以为学生在求职市场上增加竞争力,提高其职业发展的机会和前景。

5、人社部早在2017年就取消了网络舆情分析师资格证,目前的职业证书由国家工信部制定的最新人才标准承担,培训有中正舆情机构在开班。

西安舆情分析师证书在哪考

1、西安市舆论监督证可以在西安市新闻工作者职业资格鉴定中心办理。根据查询相关公开信息显示,西安市新闻工作者职业资格鉴定中心位于西安市雁塔区长安南路162号。

2、要考取人社部CETTIC网络舆情分析师资格证书,首先需要满足一定的报名条件,然后参加相关的培训课程,并通过考试。报名条件通常包括拥有一定学历背景和相关工作经验。具体报名要求可以在人社部官网或相关培训机构网站上查询。

3、考试需要提前报名,考试前下载打印准考证,带上居民身份证参加考试。具体考试事由会由当地老师通知。数据分析师指的是不同行业中,专门从事行业数据搜集、整理、分析,并依据数据做出行业研究、评估和预测的专业人员。

4、法律职业资格证:作为律师行业的入门级证书,想要从事律师行业的同学这个证书是必考的。特许金融分析师(CFA):特许金融分析师一般活跃在投资界,在金融行业,这个证书非常的重要。

网络舆情分析师考试官方报名入口?

登录中国互联网协会互联网营销师证网站(http://yxz.cnia.org.cn/)注册账号。填写个人信息,上传相关证明材料。缴纳报考费用。确认报名信息并提交。参加考试。

中国教育考试网官网报名入口就在中国教育考试网官网上,登录入口是,考生在网站中搜索“中国教育考试网”,或者直接输入网址都可以找到该网站。

CMA报名入口有两个:中文报名网站和英文报名网站。中文考生可以到IMA官方网站进行报名;英文考生可以到IMA英文网站进行报名。

登录。考生登录“中小学教师资格考试网”(http://ntce.neea.edu.cn),查看所在省报名公告,按照导航页面指引进入所在省报名入口。注册。考生须认真阅读、充分了解本省报考要求后方可进行。

四川公务员面试热点:舆情监测应该注意些什么

1、相关培训和对社交媒体等媒介的运用是舆情监测的主要内容。因此一些地方单位在采购中不仅要买平台,还要买相关服务。同时,参加相关培训、学习也是购买“服务”的一种。

2、在进行舆情监测时,需要注意以下几点:监测范围:确定监测的范围和目标,以便更有针对性地进行监测。监测频率:确定监测的频率和时间,以便及时发现和处理相关信息。

3、及时沟通舆情监测期间和发生舆情危机时,要保持与政府相关部门、权威机构、专家学者的紧密沟通。